曲の中で、上手く弾けない部分がある時、皆さんはどうしていますか?

運指がまわらない、ピッチが取れない、換弦がもたつく、雑音がでる、右手と左手のタイミングが合わない、リズムが取れない、テンポがずれる、、、色々ありますよね。

何度やっても弾けなくて、そこだけテンポを落として弾いたり、ごまかしたり、、という経験、思い当たることでしょう。

今回は、弾けない部分をクリアするためのコツをご紹介します。今まで受けてきた二胡の指導とは異なる部分もあると思いますから、そこを了承していただいた上で、参考程度でご覧下さい。

NG行為

◆放棄

まず、絶対にNGなのは、難しいところは「飛ばす」「弾けるところだけ弾く」です。

”弾けるフレーズだけを弾く”という音楽との関わり方もありますし、良い面もあると思いますが、ここでの話題は”克服”ですから、その点でお話すると『やる気がない』という解釈になります。

向き合わないのは自分の問題ですね。「何年たっても弾けないんです~」と未練を口にすることなかれ。

◆何も考えてない

「どうにでもなれ!」「えいやっ!」みたいに気合で駆け抜ける作戦もナシです。そこに問題意識はありません。

喜び

肚を決めましょう。

その箇所に向き合うしかありません。それが嫌な人はいませんよね?

その曲を「仕上げたい」「上手くなりたい」というのは、喜びのためですから、その過程もシンプルに喜びであるはずです。

曲があなたを待っている

「難しい」「できない」「無理」などのネガティブな意識は、脳内から外しましょう。

→「この曲が、私の奏でを待っていてくれる」

こう思って下さい。

「1人で這い上がってこ~い!」と谷に突き落とされたわけではありません。曲はあなたに演奏される日を楽しみに待ってくれています。

身の丈

身の丈に合っていない楽曲については論外です。

いきなりチャレンジ!が悪いとはいいません。それも楽しいでしょう。ただ、ここではそれは別の話ですね。

把握

◆「自分は何ができないのか?」まず、現状を把握しましょう。

これを知らずして克服はできません。

・リズムがとれない

・テンポがとれない

・ピッチが外れる

・指と弓のタイミングが合わない

・雑音がでる

・音を間違える

・ボーイングがかすれる

・ポジション移動ができない

・ビブラートが変

等々

例えばですが、こんな感じで具体的に出来ないことを言語化しましょう。こうすることで「何をどうやって解決したらいいのか」がスタートしていきます。

★自分では分からない方は指導者に指南していただきましょう。

ハードルを低く

ハードルは低くしてからクリア!です。

習得レベルに見合っていない突飛な楽曲については、前述の通りハードル以前です。土俵すら上がれません。稽古場へ戻りましょう。

ハードルを低くするというのは、目の前の問題を、小分けにして、パーツごとに取り組む、ということです。ひとつひとつはシンプルで『小さなハードル』になります。

小さな問題ならスムーズに取り掛かれると思います。ゴールまでの目処もたちます。近道に感じられるでしょう。

クリアできたら、次はパーツとパーツを組み合わせて、少しずつハードルを上げていきます。

細分化①

問題点を「音」単位で明確に

→細分化①

問題点を「音」単位で明確にする

どの音で問題が発生するのかを、厳密に探し出しましょう。ここが分からないと取り組めません。

細分化②

原因をできる限り具体的に

→細分化②

弾けない「原因」を「できる限り具体的」にする

弓の持ち方、左手の構え方など、基礎の基礎に戻るかもしれませんが、それはそれでひじょうに重要。どのパーツも捨てられない宝石です。

・例えば「タイミングが合わない場合」

→準備ができていない

→音の立ち上がりが遅れる

→動きが起こるまでの反応がにぶい

→動作になんらかの癖がついている

→ボーイングをコントロールできない

→弓の持ち方が適切でない

→毛と弦の角度が適切でない

→弓元・弓先の返しがスムーズでない

→換弦でもたつく

→毛の張り具合が適切でない

→弓が竿に当たる

→左手の構え方が適切でない

→指の鍛錬不足

→集中できていない

→左手に気を取られている

→右手に気を取られている

→テンポに乗りそこねている

→リズムを理解できていない

→曲を理解していない

→フレーズを頭で鳴らして(歌って)いない

→フレーズの表現イメージがない

→緊張する

→姿勢が適切でない

→肩・手首・指に余計な力が入っている

→バランスが偏っている

→呼吸が安定していない

→重心が落ちていない

→脱力できていない

等々

さくっと記しただけですが、「タイミングがズレる」という課題だけでも、沢山の小分けハードルがでてきます。自分は何ができていないのか=何をするべきかまで落とし込みたいので、とりあえず、分かる範囲まで脳内で具体化してみましょう。

「具体的に問題を知ることは、解決の糸口が見えてくる」ということです。ここを理解できること、理解しようとすることは大切です。

ひとつひとつクリアする

ここが最も重要です。

小さくなったハードルをどうクリアするのか。

ずばり、それぞれの基礎へ戻って下さい。

「げ!出た!またそれか!」

そんな声が聞こえてきますが、それしかありません。

嘆くよりも、解決策があるということを喜びましょう!無いよりマシです。

練習の具体例

「速く弾く練習」

◆例えば、「速く弾くための鍛錬」に戻るとしたら。

◆テンポのコントロールができる

今までにメトロノームを使った練習をしていなければ、今度は使ってみてはいかがでしょう。スマホアプリやYOUTUBE動画にもあります。

弾けそう、ではなく、弾けるスピードまでしっかり落として、そこから地道に進めましょう。下剋上です。クリアしたら徐々にテンポを上げていきます。これこそが「小さなハードル作戦」。地味ですが、最大の練習法です。足軽から将軍を目指して下さい。

◆フレーズをバリエーションで弾ける

その際に、苦手箇所の音の並びを組み換えて弾く練習や、リズムパターンを変えて弾く練習、同じくアクセントや弓のつけかたを変えたり、1音を複数音で弾いたりするような、多種類のアプローチでフレーズを弾いてみる練習も効果的だと思います。

→元のフレーズに戻った時に「あれ?弾けてる」となるための練習です。

◆指を鍛錬する

左手の運動量をこなせば、指の反応は上がります。スポーツです。

★昔習っていたクラシックギターの先生が「左手は鍛錬、右手は感性」と教えて下さったのですが、全くその通りだと思います。

鍛錬なのですから、やれば出来るわけです。「え~、鍛錬やだ~」と思うかも知れませんが、やりようがないより救われます。

◆実は、、

ここで、もう既に嫌な予感がしてると思いますが、その通りです。右手こそ難しいということです。これはご自分の指導者にボーイングをしっかりと指導していただいて下さい。

◆おおもと

ひっくるめて「脱力」が重要です。脱力しなければ速く弾けません。

スケールは美しい

そして、スケール(音階)練習をしましょう。

スケールはいくつかの昇降パターンで弾くといいでしょう。

お手持ちの練習曲に様々な音階練習があると思いますから、それを復習していくという事でもいいと思います。

曲はスケールパターンの組み合わせとも言えますから、苦手な箇所の克服につながるはずです。将来的に「あれ?この曲も、この曲も、弾けるようになってる!うれしい!」ということはあると思います。

具体的な練習法は指導者に習いましょう

「どう練習したらいいのか」

具体的な練習法(攻略法・基礎練習法)は、二胡の先生に指導していただきましょう。

基礎練習、基礎の構え、ボーイング、脱力等々、指導法は様々です。

音楽ですから演奏法は個人の自由です。ビブラートですらかけ方はその人の自由と言われています。

その中で良い型を見極めることがひじょうに重要です。

意欲も必要ですが、「あれが正しい、これは間違っている」と、チェックマンに成り代わらないように。生徒は「師を選べる」のですから、お好きな指導者のもとへ習いに行けばよいのです。

幸せなシナプス

◆適宜な休憩こそ効果的

→「何言ってるのか分からない!」「もうお手上げ!」な場合は、そこでストップ!休憩しましょう。

1時間うたうだと続けるなら、お茶したり、別のことをする方が、ずっと有意義に過ごせます。

人生の時間は限られています。ただでさえ忙しい毎日です。その大切な時間が不毛となると、脳は「練習をストレス」ととらえてしまいます。「練習=負のシナプス」にしてはいけません。

脳はストレスを避けたいわけですから、結局やらなくなり、一生弾けないという、望んでいない状態になってしまいます。

そこからシナプスを組み替えてV字回復する手立てはありますが、いずれにせよストレスのない事は効果的です。

とても大切なポイントです。

振り返り

◆練習の後は振り返りタイム

今日の練習で、何をつかめたのか、何がまだできないのか。

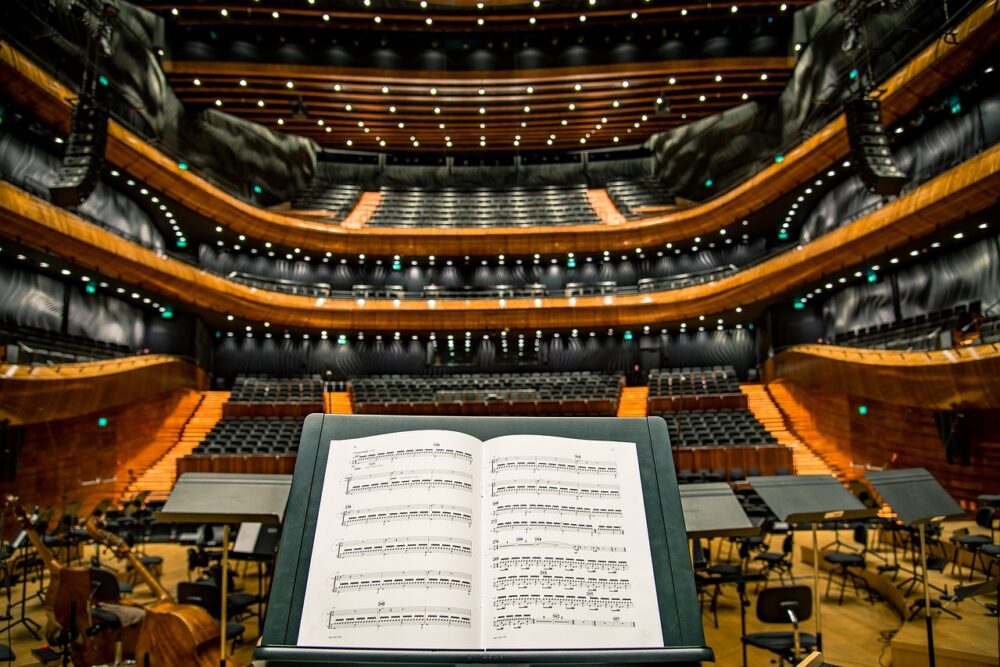

片付けをしながら「できた、できない」の成果を振り返りましょう。楽譜の余白に画像のようなチェックリストを作ってもいいです。

振り返ることで、次の練習が明確になります。

曖昧なままだと、次もまた最初に戻ってスタートすることになります。ともすると曖昧の無限ループに陥って、一生ぐるぐるすることになります。

「ここまで真面目に練習したくないわ!」「大人の習い事だし、楽しければいいわ」「私のやり方でやりたいわ」という方もいらっしゃるでしょう。もちろん好きなスタイルを選んで下さい。自分のための音楽です。

しかし、苦手部分を克服して、曲を仕上げたい方は、意思を持って問題点に向かうことは必須です。ゆるやかでいいので期限を設けて、地道に、コツコツと、ハードルを越えていきましょう。

弾いているイメージ

自分がその曲を弾いているイメージを持ちましょう。

どういう風に、どういう表情で、誰に弾いているのか。

歓喜に満ちた素晴らしい瞬間なはずです。

どうか、どうか、それが現実となりますように!

思った以上に長くなってしまいました。よかれと思って色々と書いてしまいましたが、実際には練習法とは至極シンプルなものです。ややこしく考えることなかれ。

二胡愛好家の皆さんの参考になれば幸いに思います。

皆様の二胡ライフがもっと楽しくなりますように♪

◆定期レッスンの他に、単発レッスン・全国出張レッスンをしております。ご興味のある方はどうぞ。