一般的なモンステラの種類

※最近は切れ込みの入らない亜種や希少種が、ネット販売でよく見られるようになりましたが、一般的なモンステラの種類についてです。

いわゆる一般的なモンステラの種類は、大きさ別で「1:巨大、2:そこそこ大きい、3:小型」の3タイプになります。葉の切れ込みや、穴の空き具合も、比例するように変わります。

シンプルな区分けなのですが、サイズごとの名称と、線引きの考え方が、実は(世界的に)混雑していて、売り場の商品タグに統一性がないというのが、モンステラ界の現状だったりします。

◆主にはデリシオーサの区分けが原因です。

どういうことかと言うと、「巨大サイズのみをデリシオーサとする商品タグ」と「全てのサイズをデリシオーサとする商品タグ」が販売店で混在しています。海外での名称が異なるという点もあります。

「そうそう!」「どうりで変だと思った!」と相槌を打つかたも多いと思います。デリシオーサの鉢が巨大になるのを楽しみにしていたけれど、いつまでたっても巨大にはならなかった、、、という事がおきるわけです。

とりあえず、このサイトでは、日本の売り場での一般的な名称で、見分け方にも触れながら、こちらのレッスン室にあるモンステラを紹介していきます。

モンステラ・デリシオーサ(デリシオーサ ラージフォーム)

最も大きな葉を持つのはモンステラ・デリシオーサです。一般的にデリシオーサといえば、この巨大サイズのモンステラを指します。

室内では天井につくほど巨大に成長します。ちなみに、この部屋にあるデリシオーサは天井に葉がついています。とはいえ光を欲しがるので天井を這うように進むことはなく、そのうち(窓の光へ向かって)葉は降りてきます。その繰り返しです。

「デリシオーサが欲しい!」という声をよく聞きますが、それもそのはずで、店頭ではなかなか見つかりません。

◆海外では、デリシオーサ種のラージフォーム、と扱われることもあります。

葉は厚手でプラスティックのように丈夫。3~4年は青々としたままです。

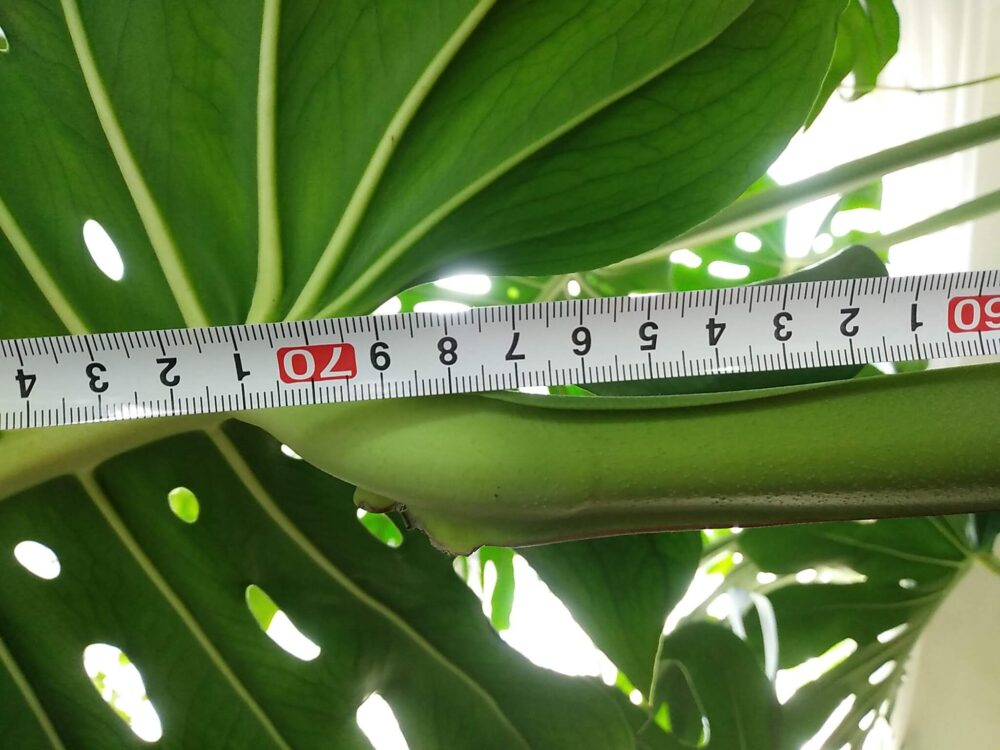

無数の穴が空いています

葉:約80センチ

茎の太さ:5センチ弱

葉柄(ようへい):約70センチ

デリシオーサかどうかを見分けるポイントは「節の間隔」です。ほぼ隙間なく次の葉が出ていて、節が詰まっています。

そのような株をみつけたら、商品タグに表示がなくても(巨大な)デリシオーサである可能性が高いです。

モンステラ・アダンソニー(デリシオーサ スモールフォーム / ボルシギアナ)

デリシオーサ以外のモンステラは、日本の市場ではアダンソニーと呼ばれることが多いです。

海外の区分けでは、デリシオーサ種のスモールフォームにあたる部分で、切れ込みの少ない小型タイプはボルシギアナと呼ばれています。(※スモールフォーム全体をボルシギアナとする区分けもあります)

アダンソニーのサイズは大小あり、デリシオーサよりは小さいけれど、大きな葉をつけ穴もよく空く株もあれば、切れ込みが少ない小型の株もあります。

◆近年新しい種類分けがされたそうで、アダンソニーは一般的なモンステラの名称には使われない傾向があります。(本来はアダンソニーはマドカズラですので、そちらとの混同を避けるためです)

特に観葉植物専門店では、ひっくるめてデリシオーサとされていたり、海外の呼び方の「ボルシギアナ」に置き換わっています。

それを知っている専門家と、何も知らない一般消費者(私のような)の間には大きな隔たりがあります。市場のタグが一斉に変わることはないので、アダンソニーは今も店舗でよく見かける名称です。

アダンソニーの大型タイプ(デリシオーサ スモールフォーム)

大型のアダンソニーは、デリシオーサより小さいけれど、そこそこの大きさがあり、モンステラらしい迫力と美しさがある株です。海外では、デリシオーサと見た目が同じで、サイズが小さいだけのこの種を「デリシオーサ種のスモールフォーム」と区分けする事もあります。成長途中では、巨大種のデリシオーサとの区別が大変難しいです。

巨大種のデリシオーサですと、鉢替えが大変な作業になってしまいますから、お部屋ではこのくらいがベストという方は多いと思います。室内インテリアとして最も頃合いがよい種類かと思います。

ちなみに、いわゆるデリシオーサは比べ物にならないくらい巨大です。2つの鉢を並べると分かりやすいかもしれませんが運べないのですみません。おじいちゃんと孫くらいの大きさの違いがあります。

例えば~アダンソニー3鉢ご紹介

以下の3つの鉢は、どれも「モンステラ・アダンソニー」の商品タグで販売されていました。3鉢とも、そこそこ大きいですが、巨大なデリシオーサにはなりません。数年で成長し、葉の大きさが50センチあたりでストップします。その状態が続きます。

◆デリシオーサとの見分けでよく話題にされる「葉の首元のフリル(ヒラヒラ)」ですが、この3株は全てしっかりフリルがあります。

葉の大きさは40センチ~50センチ。そこそこ、というより結構大きいですが、これ以上にはなりません。

株①

◆◆◆

株①

店頭でアダンソニーとして販売されていた株。南からの太陽が差し込むので、葉が大きく、豪快に育っています。成長も早いです。気まぐれですが穴もあきます。巨大なデリシオーサになりそうな期待を持っていますが、節の間隔が広いため(黄色の線)、この株の葉はここまでです。

※穴:窓辺で太陽光に当てると空いてきます。光が少ないと消えます。

株②

◆◆◆

株②

店頭でアダンソニーとして販売されていた株。①のすぐ隣りに置いてあるのですが、光が少ないこともあり全体に成長がこじんまりしています。葉は小ぶりで丸っこく、切れ込みも少なく、穴もあまり空きません。節の間隔が広いです。(黄色の線)

※もっと明るい場所に置けば①に近づくと思いますが、全体として①よりも小さいサイズです。

株③

◆◆◆

株③

店頭でアダンソニーとして販売されていた株。北側にあるため太陽光は差し込みませんが、そこそこ大きく育っています。①②と異なり、最初から1本しか植えられていないので、そのせいで、悠々と大きく育っているのかもしれません。節の間隔が広いです。(黄色の線)

アダンソニーの小型タイプ(=ボルシギアナ)

小型サイズです。葉の切れ込みも少なく、穴は気まぐれで空く程度。ハート型の葉がかわいらしく、茎も細めです。全体的にかわいらしく育っていきますので、大型のモンステラのように場所の心配がありません。その点も含めて私は好きです。※ちなみにこの鉢は軽く10年以上経っているものです。

節の間隔が開いているのが特徴です。歳月が経つと、茎は木化して、がっちり固くなります。

◆海外式で「ボルシギアナ」と区分けされることもあります。

茎は人の手で曲がりをつけられます。うまく誘引すれば螺旋状に仕立てられると思います。

(デリシオーサや大型のアダンソニーは茎が固いため、自分の好みで仕立てることはできません)

小さくてもモンステラのゾンビ的な剛健さを持ち合わせていて、よほどの事情がない限り葉が枯れることはなく、とにかく丈夫です。切って花瓶に飾っても長持ちします。

アダンソニーは海外ではマドカズラ

海外ではアダンソニー(Adansonii)は、「マドカズラ」を指します。明らかに小型で、見た目も別種のように違い、いわゆるモンステラには見えません。

◆You Tubeで検索するとご覧の通りです。日本の売り場でも、「マドカズラ」の通称に添えるように英語表記でアダンソニー(Adansonii)と記されていることが時々あります。

◆マドカズラ(Adansonii)も窓の開き具合で種類が異なり、様々な名称があります。亜種は近年人気なので高額です。

モンステラ・ボルシギアナ※海外式名称(デリシオーサ同種説あり)

「ボルシギアナって何?」「お店で商品タグを見たことがない」

こう思う方も多いと思います。私もそうです。この区分けは何なんだろう?と思いました。

前述の通りで、デリシオーサより小ぶりのモンステラの海外式の呼び方です。

上の画像は、この数年でマニアを中心に人気爆発した「モンステラ・ボルシギアナ」の斑入り種です。「ボルシギアナ」という名称は、観葉植物専門店では定着してきた名称のように思いますが、ホームセンターや一般的な園芸ショップで見ることは(ほぼ)ありません。

デリシオーサではない小型のモンステラのことで、日本ではアダンソニーの商品タグがついていることが多いです。画像は「ボルシギアナ」の斑入りタイプです。

葉は小ぶりで、茎は細く、節の間隔が広いです。切れ込みはあまり入らず、穴もボコボコ空きません。

本来はすくすくと育っていくと思うのですが、この株については、とんでもなく成長が遅く、これでやっと丸2年。(誰だ~、成長が早いって言ってるのは~!→※環境の影響だと思います)

ボルシギアナ=「斑入り」ではありません

◆注意点

「ボルシギアナ」の斑入り種がヤフオクで多く取引されているので、「ボルシギアナ=斑入り種」なのかと錯覚してしまいますが、そうではありません。

一般的には、デリシオーサより小ぶりのモンステラで(デリシオーサ以外のモンステラ)、主に海外での呼び方になります。

斑入りの流行は海外が先行していましたので、斑入り株ついては「ボルシギアナ」で流通しているのだと思います。斑の入り方は様々あります。生産者のオリジナルもあるため、斑の模様で名称がついています。「ホワイトタイガー」「イエローモンスター」などが斑のタイプです。それと「ボルシギアナ」を混同している方がいらっしゃるかもしれません。

◆YOUTUBEで「MONSTERA BORSIGIANA」(モンステラ・ボルシギアナ)を検索してみて下さい。海外の動画が数多くでてきます。

グーグル検索でも、画像も、英語記事も多く出てきますので、容易に確認できます。

デリシオーサ 対 ボルシギアナ

「MONSTERA DELICIOSA VS 「MONSTERA BORSIGIANA 」(デリシオーサ 対 ボルシギアナ)という、見分け動画もたくさんでてきます。(言葉は分かりませんが、画面を見ているとなんとなく分かります)

◆「ヒダヒダの有り無し」での見分け方については、どの大きさをデリシオーサと位置づけるかで変わります。ちなみに、巨大なデリシオーサだけでなく、大型のアダンソニーにもヒダヒダはあります。小型のアダンソニー(ボルシギアナ)にはありません。つまり、巨大なデリシオーサと、そこそこ大きいモンステラ、の見分けには使えないということです。

海外でも混乱? ボルシギアナはデリシオーサと同種説

調べていくと、実は、海外でも混乱しているようです!

海外では学名に基づいて、区切りが整理されているのかなと思いきや、モンステラの名称問題は世界的な?論争が起こっているようで、デリシオーサをどこで区切るのかの線引がバラバラなのです。この論争に決着がついているのか?私には分からないのですが、消費者としては、そのあたりを頭に入れて、販売店で鉢を選ぶといいと思います。

※何度か記していますが、海外ではアダンソニーはマドカズラなので、論争は「デリシオーサとボルシギアナの区別」です。

海外でのボルシギアナの位置づけは様々です。

1・デリシオーサのスモールフォームより、更に小さい種=「ボルシギアナ」(切れ込みが少なく、穴はほとんど空かない)

2・デリシオーサのスモールフォーム=「ボルシギアナ」(切れ込みもあり、穴もあく)

3・いやいや、そういうことじゃなくて、ボルシギアナは別種ではなく、デリシオーサ種という主張

こうなると、もう何がなんだか分からない。3つ目については「モンステラは全部デリシオーサ!」ってことですからね。

やっぱり欲しいものを見た目で選ぶしかありませんね。

コンパクタ

デリシオーサに近い見た目で、成長がかなり遅く、大きくならないのがコンパクタです。

「どこまで大きくなるんだろう」「来年置き場所をどうしよう」という、モンステラあるあるの不安に悩まされることはない、小さく抑え込まれた(考え方としてはなんとなく盆栽的な)種です。突然変異株を増やした?のでしょうか。そんな話もあります。

葉の切れ込みは少し物足りないかもしれませんが、よい株は、最初の葉から、しっかり切り込みが入って、穴もあきます。これぞコンパクトなモンステラ!という感じでワクワクしますね。

※ヒメモンステラではありません。

市場に出てもすぐなくなってしまう品種なので、お値段も高めだと思います。私も、もちろん欲しい!ですが、売り場にあるのを見たことがありません。

マドカズラ(=Adansonii)

サイズ感はヒメモンステラとほぼ同じです。蔓がのびるのでハンギングでも売られています

レンコンのようにスカスカに穴のあいた葉です。こちらはモンステラの仲間です。(海外では、モンステラ・アダンソニーと呼ばれます)

明らかにモンステラの形状と異なりますので、「一般的なモンステラが欲しい!」という人にとっては関係ない種になります。

◆モンステラの剛健さは持ち合わせていません。耐寒性がなく、めっぽう寒さに弱いです。葉が薄く、やわらかいですから、直射日光で簡単に葉焼けします。そういうことからヒメモンステラより弱いと私は思います。

◆カイガラムシやハダニがつきやすく、水やりの失敗で根腐れもしますし、冬越しさせるのは大変です。(冬は暖房の入った空間に移しましょう)

◆必ず害虫チェック!

購入する際は、白い粉のようなコナカイガラムシがついていないか、必ずチェックして下さいね。見えなくても、葉がベタベタしていたら、必ずいます!そのまま持ち帰ると他の植物にうつりますから買い控えましょう。良い株との出会いを待った方がいいです。

私の経験ですが、店舗で販売されているボリュームがあるマドカズラは、コナカイガラムシがついている確率が高いです。生産者さんは薬で害虫対策をしていると思いますので、店頭でうつるのかな、、と思っていますが、いずれにしろ害虫に弱い性質なのだなあ、、と思っています。

◆モスポール仕立てが大人気

見た目がスタイリッシュなマドカズラは人気なのか、お高いです。「これで、これ?」みたいなお値段です。最近はモスポール人気もあるので、マドカズラを探している人も多いのかもしれません。

こちらの植物ユーチューバーさんは、モスポールの世界では有名なオーストラリアの方です。ご覧のようにびっくりするほど巨大な葉のマドカズラが紹介されています。

気候が異なりますので日本でこうなるかはわかりませんが、画面右下が2019年のポット苗の状態ですから、嘘~!と思いますよね。これを見るとマドカズラを買ってモスポールにチャレンジしたくなりますよね。

ヒメモンステラ(ミニマ)

ヒメモンステラと呼ばれる、葉に切れ込みの入った小ぶりの蔓性の植物があります。この植物は別属でモンステラではありません。しかし、多少ですが、見た目が似ていますので、小さなモンステラという意味のヒメモンステラの名で販売されています。以前はミニマとも呼ばれていました。

楽しくなるほどぐんぐん伸びて、ワンシーズンでも爆育ちします。この部屋のヒメモンステラは、購入したときの4号鉢のままで、土はほとんど無い状態です。が、恐ろしくなるほど蔓が伸びて、見るたびに蔓の整理をさせられています。「あ~、もう、どうしよう!」という感じです。

トップカットで茎を切っても、すぐに下から脇芽が出てきます。

気根もぐんぐん伸びてきます。気根の先を水につけると、そこから水を吸い上げるので、株はもっと元気になります。

とはいえ、冬の寒さに弱く、カイガラムシがつきやすいので、そこは注意です。

この鉢も隣のオーガスタから移ってきた憎きカイガラムシにやられました。怒り狂った私は、ちょっとお高いベニカの特上タイプを噴射しまくり駆除に成功しました。その後はカイガラはついていません。お見事ベニカ様!

しっかりとした葉は、小さくても強さがあり、基本的に葉を落とすことはありません。下葉の下葉まで、意地でも茎にひっついている感じです。葉も黄色くなりません。茎も指の太さほどあります。ヒメモンステラのファンは多いと思います。

お値段は気持ちお高めですが、見つけたら購入しておくといいかもしれません。(冬越しだけ気をつけて下さいね)

黄色の線で囲った中にあるのがヒメモンステラです。巨大な方はデリシオーサです。蔓も葉もロマンティックですので、男らしい?モンステラの中にあると、かわいらしくて和みます。

二胡にヒメモンステラを絡ませていますが、ご覧の通りで、葉と葉の間隔(茎の間)が広いです。徒長気味かもしれませんが、先へ先へと、ぐんぐん茎が伸びてしまいます。

店舗に出ているモンステラの種類

園芸店やホームセンター、ネットショップで販売されているモンステラは、種類としては、そんなに多くありません。巨大か、大きいか、小さいか、の3種類です。いわゆる典型的なモンステラはそのくらいです。

※葉の形状が異なる亜種は除きます。

タグに記されている商品名は入り乱れていますので、モンステラ業界はそういうものだと思って、葉の大きさや、茎の太さを基準として、自分が欲しい株を選ぶ方がいいと思います。

・迫力ある巨大な株:日本ではデリシオーサ、デリシオーサ種のラージフォーム(海外式)

・そこそこ大きい株:デリシオーサ(スモールフォーム)、アダンソニー、ボルシギアナ(海外式)

・小さめの株:アダンソニー、ボルシギアナ(海外式)

・大きくならない特殊な種:コンパクタ

・小ぶりで切れ込みが少ない蔓性:ヒメモンステラ(ミニマ)

・窓のように穴の空いた蔓性:マドカズラ(海外ではアダンソニー)

(海外でのモンステラ論争は脇において)ボルシギアナは新しく登場した呼び方(海外式)なので、現時点では、店舗の商品タグではあまり見かけません。斑入りモンステラではよく見かけます。

だから商品タグは「モンステラ」としか書いてない?

最も多くお目にかかる商品タグは「モンステラ」とだけ記されているものです。種類は特に記入がありません。説明してきましたように、モンステラの種類分けが(論争もあり)曖昧だからなのかな?と想像しています。

大きくなる種類が欲しい方や、売られているままのサイズをキープしたい方など、いろんな方がいらっしゃると思いますが、「モンステラ」だけですと判断ができませんので、欲しい株が手に入るように気をつけて下さいね。

「デリシオーサ」のタグがついている株も最近よく見かけます。「どう見ても小型だけれど、これが巨大なデリシオーサになるのかなあ?」と疑問に思う人も多いでしょう。明らかに小型の場合、おそらくそれは、デリシオーサ種のスモールフォームとして区分けされているのだと思います。その場合、巨大なデリシオーサにはなりません。

現状そのような感じですので、販売員の方に聞いて下さいね。「分かりません」と言われる可能性もそこそこ高いですけれど、大きな園芸店でしたらモンステラの仕入れの状況を説明して下さると思います。

※大きくしたくない方は剪定すれば大丈夫です。脇芽がまた出てきますが、そこそこ時間がかかりますし、とりあえず小ぶりに戻せます。カットした茎は別鉢へ植えましょう。You Tubeに説明動画がたくさんアップされています。モンステラは強いので容易に増やせると思います。

◆元のページに戻る